字数:3500字

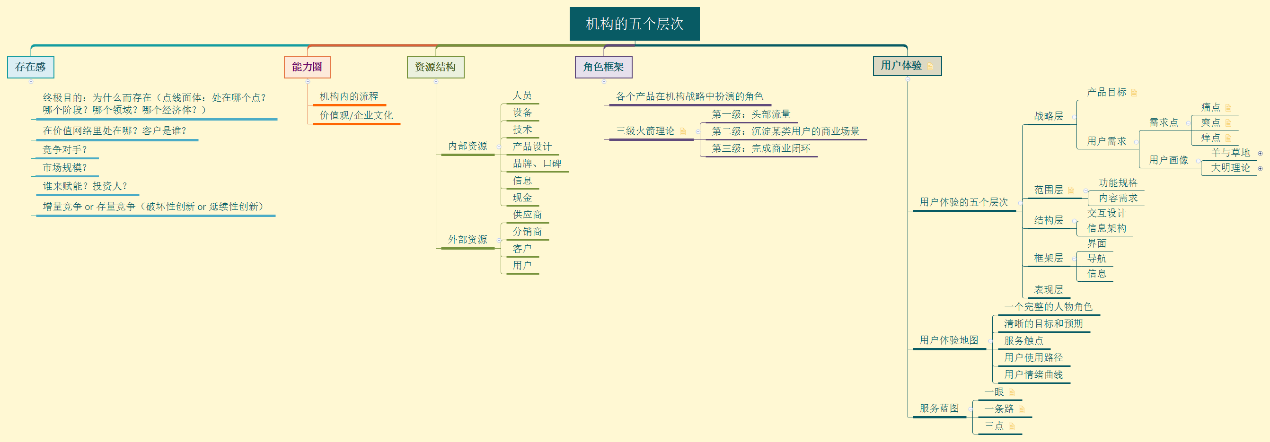

上上周在深深的焦虑中给自己定了一个目标,每两周至少看一本书,写一写读书笔记。到了这周末该写第一篇笔记了,切实感受到 It's easier said than done. 看书是一回事,很容易完成了目标,这一个月来看了《绝密原型档案》、《用户体验要素》、《创新者的窘境》以及听了梁宁的“产品思维30讲”栏。然而发现要写一篇文章来总结好难,像领导说的,真正的高手知识都是成体系的,而我还一直处于馄炖之中……\n\n姑且用梁宁老师的“五个层次”来组织一下最近一段时间的知识吧,初次写这种总结,可能有错误之处求轻喷。宏观上看,一个机构的能力可以分为存在感、能力圈、资源结构、角色框架、用户体验几个层次,而某个具体的产品的用户体验又可以分为战略层、范围层、结构层、框架层、表现层几个层次。不管是公司层面做决定还是优化某款产品,都应该是自下而上的。

将自己作为一个产品迭代

本来想就上面的图展开写一下,写着写着怎么看都觉得too youngtou naïve,不敢贸然的评价别的产品,自己现在做的产品还是留着上班的时候好好想想,公司内部分享吧。梁宁老师讲“产品能力就是训练一个人判断信息,抓住要点,整合有限的资源,把自己的价值打包成一个产品向世界交付,并且获得回报”。因此干脆把我自己当做一个产品,分析一下,显得更好玩一点。再者毕竟对自己的思考可能更多一点,更能分析的比较深刻一点吧。

存在感/战略层

定义:宏观上讲,一个机构或者一个人的存在感定义了这个机构或者人上层的内容。具体到某个产品的用户体验,指的是这个产品在机构存在感里的战略位置,需要定义产品目标和用户需求。

存在感简单来讲就是对于自己为什么而存在,到底是怎么感知的,这个问题应该是哲学层面的问题了,虽然不懂,还是可以浅显的分析一下。

犹然记得在高四的时候,某天在食堂吃饭的时候,对面坐着班主任,我问了一个问题“老师,人活着的意义是什么?”,实际上我现在并不记得他们当时是怎么回答的了,只记得答案并不太令我满意,这是我印象中第一次严肃地思考这个问题。后来看了余华的《活着》,我找到了这个问题的答案,那就是人活着并没有任何的意义。一千个人有一千个哈姆雷特,大概或许因为我心底里极度地悲观,才会得出这样的结论吧。虽然也看过很多作品,然而现在我十分确定的就是活着的意义,仅仅是为了活着而已,这是人作为一个动物最本质的追求和满足。

梁宁老师讲的产品思维的王牌是“确定性”和“依赖”,然而人生唯一可以确定的就是我们终将死去。如果活着的意义仅仅在于活着,那我们的生活岂非十分的无聊、乏味?学医的经历带给我最宝贵的价值就是“人生无常,及时行乐”,活着可能没有太多更深的意义,然而我们终究还是要活着,所以要活得快乐,活得幸福!

那么作为一个综合产品或者服务,我的产品目标便是过得幸福,但是这是一个模糊的目标。具体的衡量指标用每天晚上能睡好觉吧,因为我发现我的幸福指数与睡眠质量还是很强相关的(本来想通过能做自己喜欢的事情来定义,但是这是个不确定的东西)。

“我”这个产品有很多用户:我自己、爱人、孩子、父母、朋友、同事、公司、各种陌生人,像每一个产品一样,要想达到产品的目标,首先要服务好用户以及客户。爱人的需求是爱情,孩子的需求是父爱,父母的需求是孝顺,朋友的需求是友情,同事和公司的需求是工作成果,陌生人的需求是别给他们制造麻烦吧……

这种想法显得很自私,但是产生的结果并不一定不好。我的很多用户也持有相同的观点,当我们都自私、功利地为了自己过得幸福的时候,便也会努力优化对方的体验,提供一种彼此可以依赖的确定性,最终达成各自都能获得幸福的产品目标。

能力圈/范围层

定义:宏观上讲,一个机构的能力圈在于它的组织流程和价值观(借用创新者的窘境里的概念),具体到某个产品的用户体验,范围层需要定义我们要做什么以及不做什么。

一个人的能力圈很大程度上是在出生的时候已经定义好的,先天以及家庭环境对人能力的影响的百分比在我的概念里能到80%,梁宁老师的比喻很恰当,一个人的底层系统早就写好了,有些人某些地方存在很大漏洞,我们经常会忙着修补各种漏洞来保持系统正常运行,而无法开发新的能力。举个例子:曾经老师问土豆同学和我一个数学问题怎么解,我详细描述了具体的解题方案,而土豆同学只说了用XXX定律,结果老师对他的回答更加满意。现在他是个CEO,而我是个刚入门的产品狗。是我不想成功吗?不想挣钱吗?非不为也,实不能也。土豆同学在经商能力、全局能力、人际交往、表达能力、抗压力上先天就强很多,在实际寻求某个具体问题的解决方案的能力上虽然我自认为还可以旗鼓相当,但在我补全这些欠缺的漏洞之前,我不能去往前一步,否则就会导致kernel panic。

做一个产品的范围层需要定义我们要做什么以及不做什么(需求list和版本规划),应用到人上面有点难以定义,暂时写几个我认为重要的,以后再补充(反正需求变更了,也是自己开发……)

- 需要做什么/高优先级:

- 保持内心平静的能力:或者很多人称之为抗压能力或者情绪保持能力,之所以把这个列为最重要的能力,请参看产品目标。之所以需要提高这个能力,是因为要提高其他能力,就要突破舒适圈,必然带来负面的情绪,so,这是基础。

- 保持健康:最近看来可能优先级要大大提高。

- 学习能力:可以不会,但不能不会学习,不用过多解释

- 洞察力以及决断能力:知道需要提高,但需要经验及知识的支持,属于一个并行任务。

- 教育能力:随着孩子越来越大不得不考虑的问题,不得不承认,我从孩子身上看到了很多我影子,尤其是很多性格里不好的地方,在他真正开始面临这些问题之前,我需要教给他怎么处理自己的缺陷,与自己和解。

- 面向不同用户所需的能力:比如工作能力、表达能力、爱的能力、倾听的能力等等

- 不需要做什么/低优先级:定义不需要做什么通常比需要做什么要难,工作快两年发现最常犯的错误就是版本管理不好,总想一次做大做全。

- 交际能力:作为一个内向的宅男,并不需要太多的交际能力,只需要保持足够的沟通能力即可。

- 其他:还没想好(又要被RD吐槽了)

资源/结构层

定义:宏观上讲,一个机构的资源包含了人力、技术、产品、资金等内部资源和客户、供应商等外部资源。具体到某个产品的用户体验,这一层次需要定义的是确定呈现给用户的元素的“模式”和“顺序”。

内部资源:时间、精力,目前看时间和精力都是够用的,可以支撑

外部资源:财富,买几本书、上几次课的钱还是够的;人脉资源,本来就是为了用户去优化体验的,用户即人脉,没有的人脉目前也不怎么需要优化。PS:我一直对把人脉叫做资源很不爽……

角色框架层

定义:宏观上讲,机构在这一层需要定义各个产品在实现存在感的时候扮演的角色和战略布局。具体到某个产品的用户体验,这一层需要定义的是交互、导航、信息设计等。

这一层只谈一谈全局考虑,小龙的个人端、家庭端(老婆端、爸爸端、儿子端)、朋友端、工作端、陌生人端的资源分配,仅列一下优先级吧,毕竟有时候资源是共享的,不好划分:

-

个人端:面向我自己,应该是重中之重,只有自己的体验好了,其他用户的使用体验才可能谈的上可以。

-

家庭端:既然产品目标是幸福感,那么作为幸福感来源最多的家庭,面向家庭用户自然要重点优化。

-

工作端:工作端面向的是最重要的客户,也是产品目前的短板所在,所以这个版本重点优化。

-

朋友端:为产品除了家庭以外的重要社会支持

-

陌生人端:Well,爱谁谁吧,反正现在的版本用着还可以。

-

用户体验/表现层

定义:宏观上讲,一个机构的表现层就是用户对于其各个产品的体验。具体到某个产品的用户体验,就是用户看到的页面了。

- 个人端:很多不爽的地方,具体就不列举了,毕竟公共场合……需要持续的优化。

- 家庭端:目前家庭比较和谐,可能用户体验还可以吧,这个版本小幅优化一下。

- 工作端:产品上线时间比较短,目前来看用户反馈的问题比较多,需重点优化。\n\n- 朋友端:有用户反馈最近体验不太好,也小幅优化一下

- 陌生人端:保持现状,做一个普通的不会让人记住的陌生人即可。

本版本计划

- 版本号:干脆从2.0开始计算吧,刚毕业的时候算1.0,中间的各种优化我只能说尽量适应了当时的需求,但现在显然需要大改版了。

- 时间要求:一个月

- 需求细节:

- 个人端的需求:锻炼(办了个健身卡,基本要浪费了,健身房人多确实是一个不利条件,继续以前的骑车):这个月好歹骑个200公里吧。有空的话听一些心理学方面的书籍,不强求,时间有限。

- 工作端的需求:继续目前的状态,读书听课写总结,目标是做某些小的决定的时候有充足的理由不再纠结

- 家庭端的需求:阅读一些育儿方面的书籍,一个月后写一篇心得(不一定发表)。

- 朋友端的需求:时常联系一下,但不要刻意,自然就好,该留的总会留下。

留一句非常喜欢的话:The steps you take don't need to be big, they just need to take you in the right direction!